森の生活では、下川町オリジナルの教育プログラム「森林環境教育」を実施しています。

森林環境教育では幼児〜高校生までの15年一貫で森についての様々なことを学びます。

小学校3年生では「色々な種類の葉っぱを観察しよう」というテーマで学習をしました。

事前授業では葉っぱの見分け方のポイントを学びます。

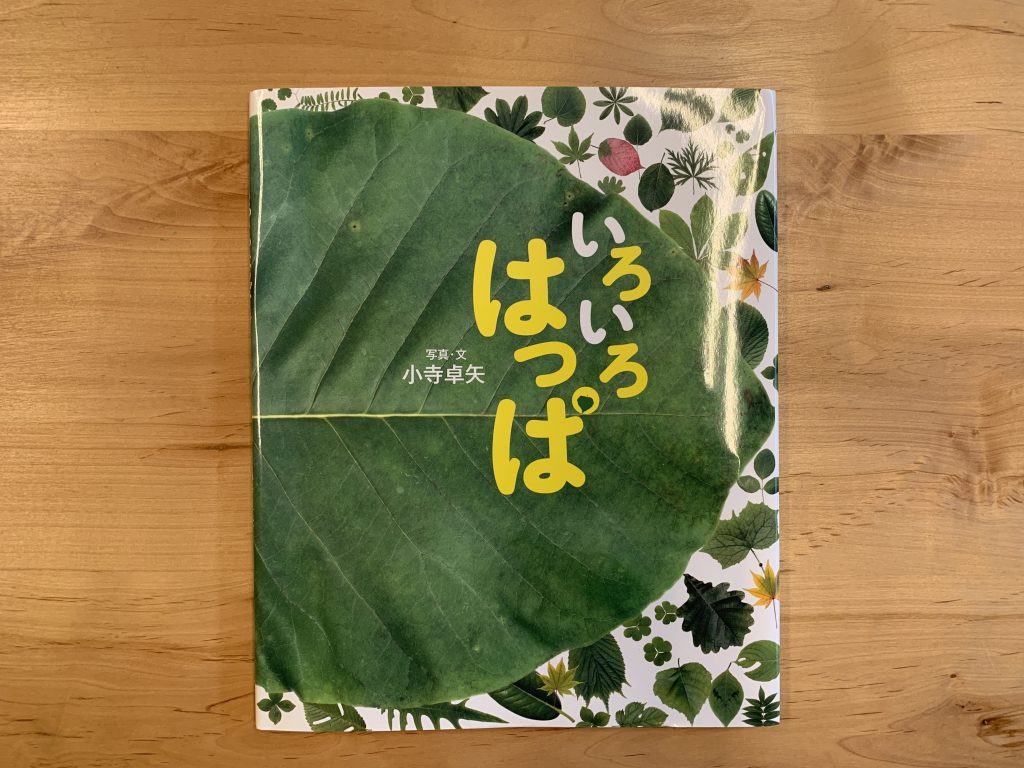

写真絵本「いろいろはっぱ」の読み聞かせからスタートです。

こちらの絵本には色々な葉っぱが登場します。

葉っぱと一口に言っても、縁がギザギザなもの・ツルツルなもの、形、大きさ、色の違い、毛が生えている・いないなど葉っぱによって特徴は様々です。

絵本を読んだあとははテレビ画面に映された葉っぱをよく見て、どこが違うか特徴を挙げていきます。

実物の葉っぱも用意して、見たり、触れたり、匂いを嗅いだりしました。

これで見分け方のポイントはバッチリです。

現地学習は美桑が丘の森で葉っぱの見分け方の実践です。

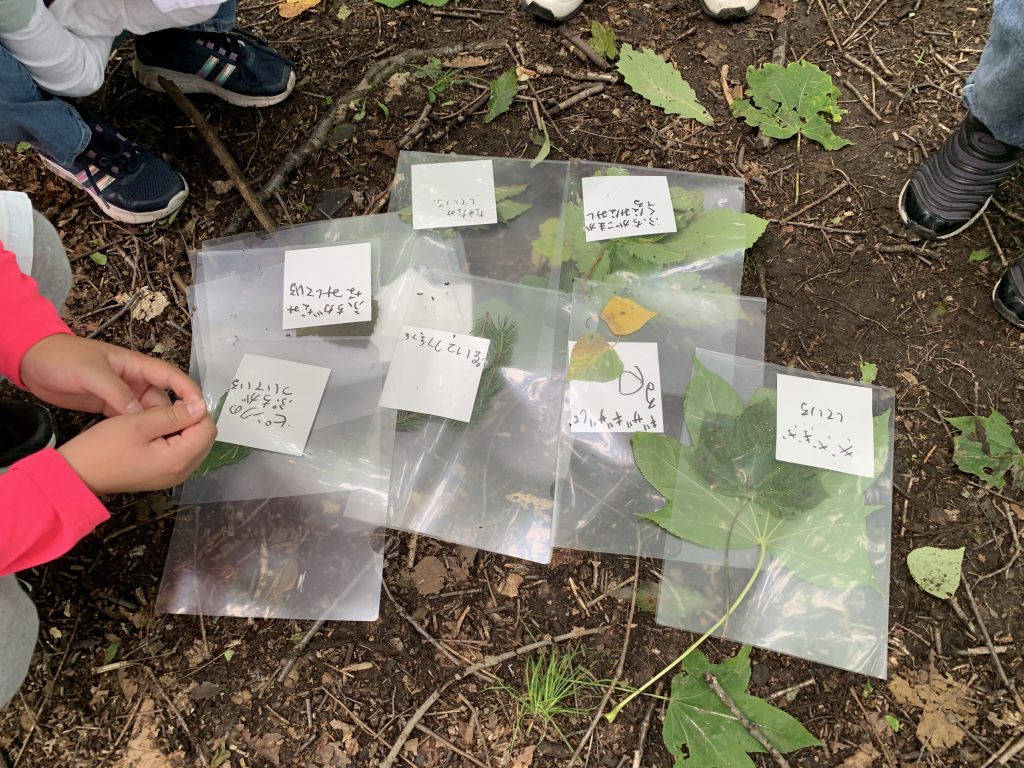

導入を兼ねて、班ごとにたくさんの種類の葉っぱをバケツに集めていきます。

集めた葉っぱを特徴ごとに分類します。どのような特徴があるかをメモして葉っぱと一緒にクリアファイルに入れていきます。

分類した中から一種類、どの葉っぱを調べるか班で決めます。

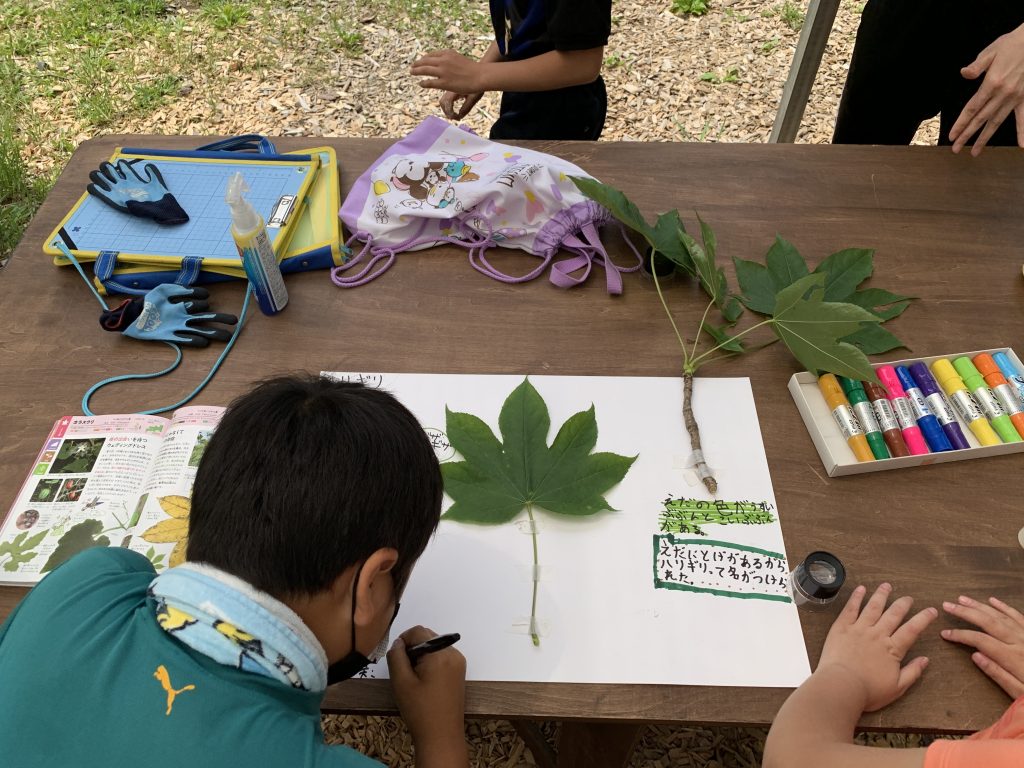

図鑑を使って、先ほど決めた葉っぱがどの木のものかを調べていきます。

縁はどうなっているかな?

ギザギザしていると言っても、小さいギザギザかな?大きいギザギザかな?

形はどうかな?

など、よーーーーーく観察して葉っぱの特徴を捉えて、図鑑と見比べていきます。

班のメンバーと話し合いながら「これはどう?」「こっちかな?」と葉っぱからどの木か同定していきます。

画用紙に先ほどの葉っぱとその木の枝を貼り、調べた木の名前と特徴を空いているところに書き込みました。

早くできた班は、図鑑を持って森に戻り幹の特徴も観察してきました。

出来上がったらみんなの前で調べた葉っぱについて名前や特徴を発表しました。

そのあとは実生(みしょう)探しです。

実生とは種子から発芽したばかりの植物のことで、木の赤ちゃんです。

次年度の植樹祭に向けて、実生を採取し1年間育てます。

見つけた実生は、根を傷つけないように丁寧に採取しました。

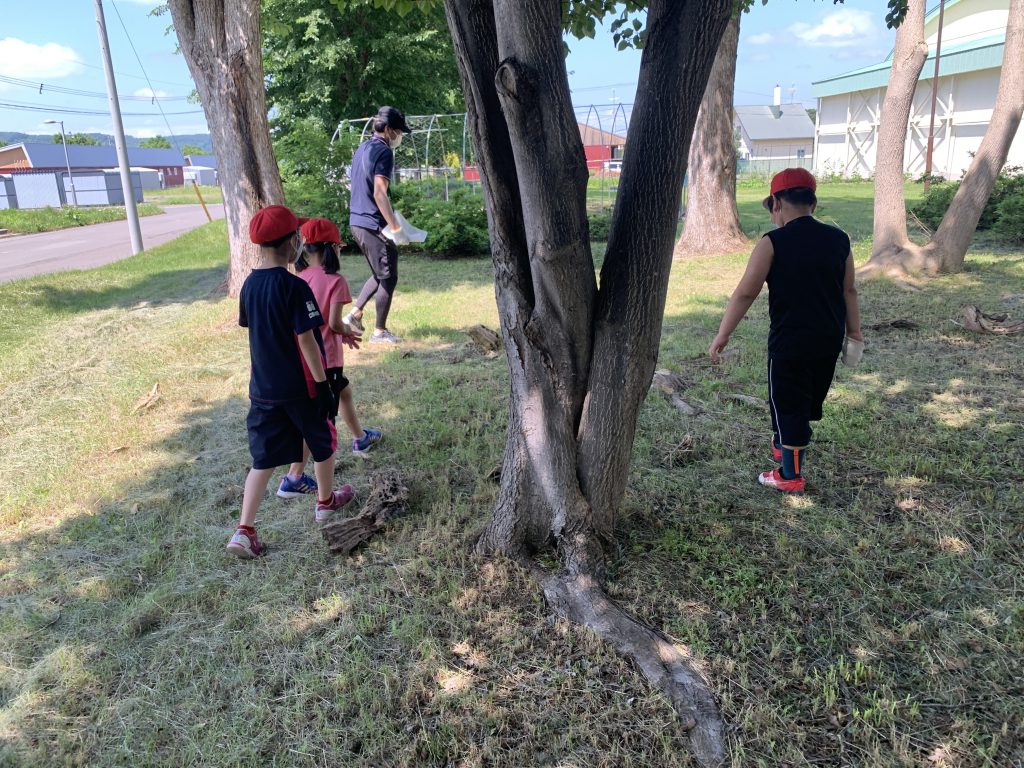

事後学習では学校の裏庭で木の種を観察します。

小学校の裏庭には樹木園があり、色々な種類の木が植えられています。

みんなで木の種を探しています。

種はどういうところにあるかな?

木のそば?木についてる?

最初はなかなか見つけられませんでしたが、しばらくするとあちらこちらから「あったよ」「見つけたよ」と聞こえてきました。

集合して、見つけた種の特徴を挙げてもらいました。

その他にも、現地学習のときに調べた木や樹木園にはない木の種も用意し、それぞれの種がどのように運ばれていくのかをお話ししました。

アカエゾマツ の松ぼっくり

オニグルミを割って中身を見てみよう!

シラカバの果穂をほぐすと蝶(種子)と鳥(果鱗)が出てくる!

こんなに小さな種が大きな木になるとは、植物の力はすごいなと改めて思います。

今回みんなが採取した実生苗も元気に育ってくれるといいですね。

葉っぱや種子の観察を通して、植物の特徴の掴み方や図鑑の使い方が理解できたのではないでしょうか。

これを機に色々な植物に興味を持ってもらえるといいなと思いました。

(ながお)