森の生活では、下川町オリジナルの教育プログラム「森林環境教育」を実施しています。

森林環境教育では幼児〜高校生までの15年一貫で森についての様々なことを学びます。

小学校5年生では「木材の活用方法について学ぼう」というテーマで学習をしました。

まずは事前授業で森の役割やなぜ森を大事にするのかを考えました。

そして森にある一本の木が伐られてからどのような過程を経て自分たちの手元に届くのかを予想し、森に関わる色々な仕事があるということを学びました。

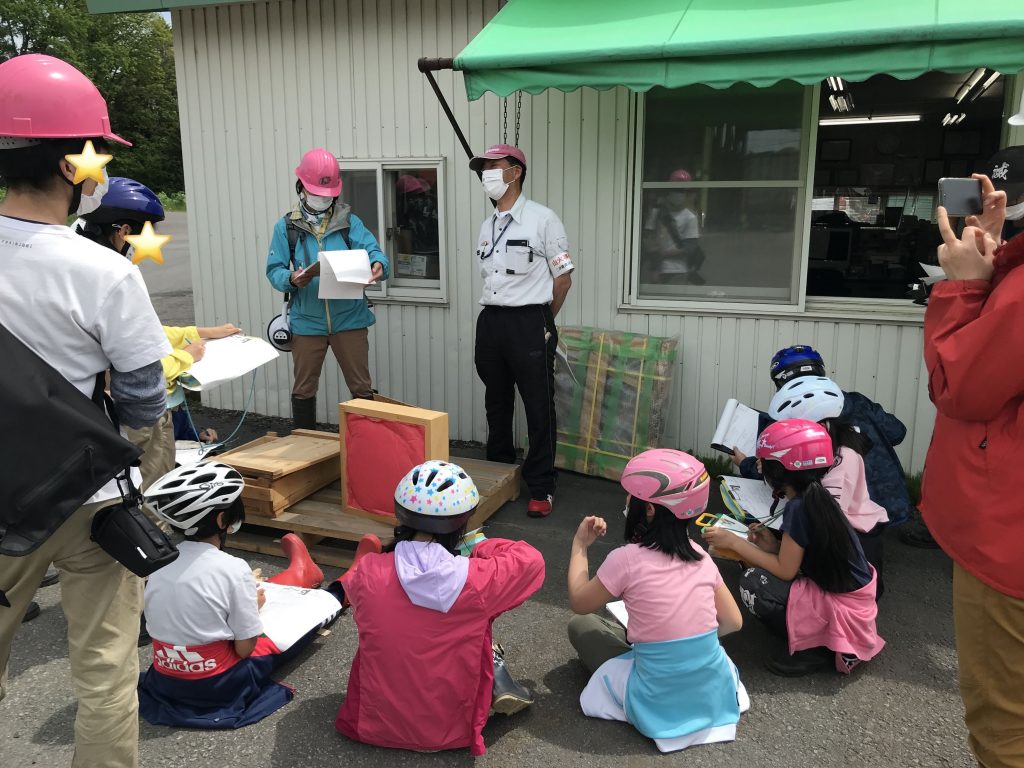

現地学習では自分たちが新聞記者になったつもりで、実際に木を伐る現場や製材工場、乾燥の様子、製品工場を見学、そこで働く人にインタビューをします。

まずは渓和森林公園でさの木屋の佐野さんによる木の伐採を見学しました。

チェーンソーやクサビなどの道具を使って大きな木を倒す様子はとても迫力があります。

倒し終わったあとは佐野さんに取材タイムです。

木材の利用や加工に関することだけではなく「仕事(働く)」という観点からの質問もします。

「働いていて嬉しいことややりがい」「下川ならではの森林の魅力」「環境を守るために私たちにできることは」などたくさんの質問をしました。

質問の後には佐野さんが倒したばかりの木を輪切りにしてみんなにプレゼントしてくれたり、チェーンソーを持たせてもらったり実物に触れる体験をさせてもらいました。

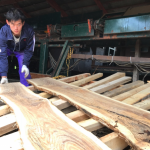

次は製材工場の三津橋農産北町工場へ行きました。

森から運ばれてきた丸太が大きな機械にどんどん通されていって、出てきた時には板状になっています。

板状になったものを乾燥機で乾かします。

製材する過程で出てくる木くずやチップは燃やして乾燥機の燃料として使ったり、製紙工場へ出荷しているそうです。

チップの山にはしゃいでいます。

見学のあとは取材タイムです。

ここでもたくさんの質問が出てきました。

木は捨てるところがないこと、木材を余すことなく使っていること、最近の木材の値段が上がっているのはロシアやウクライナの問題が影響しているということも教えていただきました。

次に製品工場の下川フォレストファミリーへ行きました。

乾燥機の中や集成材の製造の様子、最終的な製品になるまでを見学しました。

みんなが学校で使っている机と椅子もこちらで製造しています。

取材タイムでは質問に答えていただいて、木くずを乾燥機や暖房の燃料として余すことなく使っているということを教えていただきました。

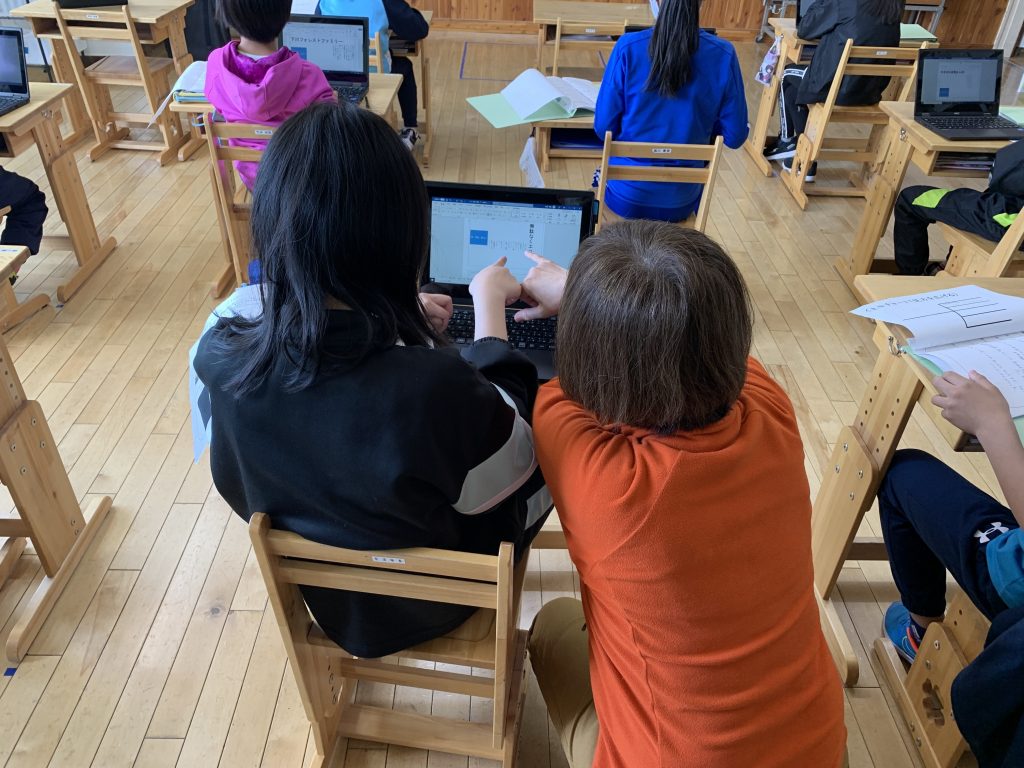

取材の後は学校に戻って集めた情報をまとめます。

三箇所の取材をしたので、たくさんの情報が集まりました。

事後学習では国語の単元と絡めて、新聞の記事を一つ書きました。

見出しや本文を考えてタブレット端末に打ち込んでいきます。

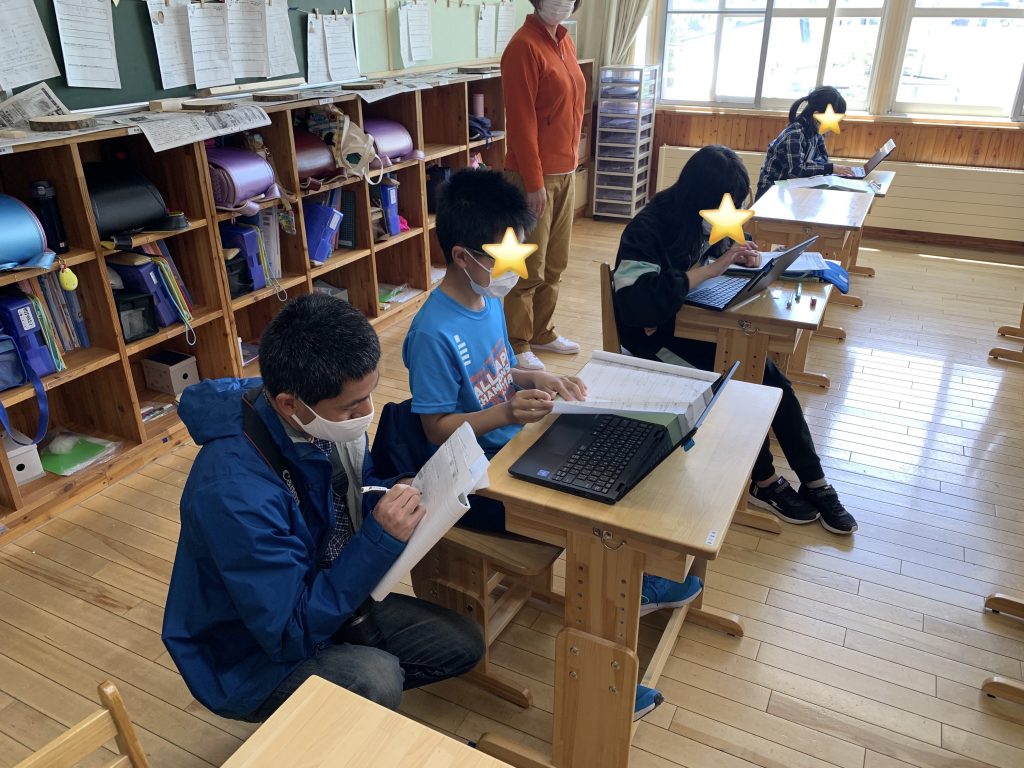

今回の森林学習でみんなが森の取材をしたことを、名寄新聞の新聞記者さんが教室に取材しにきました。

プロの新聞記者さんから取材を受けつつ、記事の書き方のアドバイスもいただきました。

今回の森林環境教育では林業・林産業の川上から川下までの一連の流れを学習しました。この後は先生の方で総合学習の単元として、一年間かけて下川の産業やまちづくりについて学びを深めていきます。

実際の現場を見たり実物に触れたりという体験を通して、机上の勉強だけではわからない様々なことを感じたり学んだりできたと思います。

これからも学校の先生方と打合せをし、他教科の単元との関わりを持たせつつ、子ども達が体験しながら学べるようなプログラムを企画・実施していきます。

(ながお)