森の生活では、幼・小・中・高校ごとに15年一貫の森林環境教育を、教育委員会や学校・保育施設と連携して2009年から実施しています(プログラムは森林環境教育LEAFを参考に作成しています)。昨年度のまとめはこちら。

4年生では「森づくりについて学ぼう」というテーマで授業を展開しました。

まずは事前学習で下川町の森づくり「循環型森林経営」について学びます。

木を植える→育てる→伐る→使う→植える→育てる・・・を繰り返し続けていくことで森林経営が成り立っています。

翌日の現地学習では下川町植樹祭に参加してきました。

今年は見晴らしが良い場所での植樹祭で、晴れ渡った空が気持ちいい!

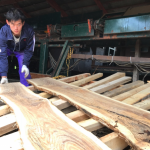

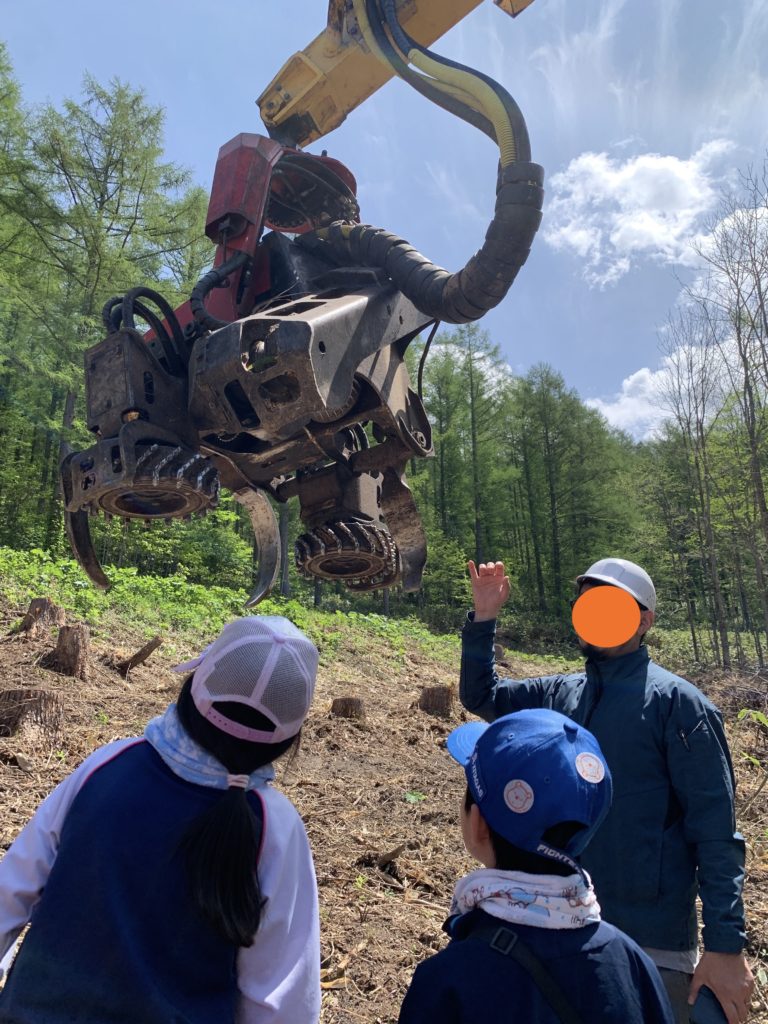

セレモニーのあとは林業機械の実演見学です。

ハーベスターという機械で木を伐り、フォワーダーに積んで運びます。

なんとこの機械を操作しているオペレーターは今回植樹祭に参加した生徒の保護者の方でした!

迫力のある動きと保護者のかっこいい姿に子ども達は興奮気味です。

実演のあとは機械の近くに行って、質問をしたり試乗させてもらったりと子ども達は楽しそうです。

そしていよいよ、今回のメインイベントの植樹作業です。

まずは昨年の森林環境教育で採取した実生苗を植えます。

みんなが採取した実生苗は色々な種類があります。無事に育ってくれるかな?

そのあとはクリーンラーチという苗をみんなで手分けして植樹します。

森林管理署の職員さんから道具の使い方や植え方を教えていただいて、植えていきます。

プランティングチューブという道具や

鍬を使って地面に穴を掘り

苗を穴に入れたら土を寄せて、周りを踏み固めます。

初めて使う道具だったり、地面が硬かったりで穴を掘るのも一苦労ですが、時間まで一生懸命植えていました。

植樹のあとは、成長した木を見に行きます。

今回は12年生の木と58年生の木です。

役場の森林づくり専門員の方から、大きくなった木は間伐や枝打ちという作業をして、木が真っ直ぐ育つように手入れをすることを教えていただいたり、大きくなって伐期を迎えた木を紹介していただきました。

写真で見てみると60年経った木の大きさがわかりますね。

今回4年生のみんなは、循環型森林経営の「植える」の部分に携わりました。

今年植えた木が大きくなって伐られるのは60年後です。そのときみんなは69~70歳。

伐られた木は自分の子どもや孫の世代が使うことになりますね。

そう思うと、植樹をすることが次の世代へのバトンを渡すことにも繋がってきます。

今回植えた木が、みんなと同じくすくすくと大きく成長していったらいいなぁと思いました。

(ながお)