森の生活では、幼・小・中・高校ごとに15年一貫の森林環境教育を、教育委員会や学校・保育施設と連携して2009年から実施しています(プログラムは森林環境教育LEAFを参考に作成しています)。昨年度のまとめはこちら。

小学校6年生の森林環境教育は、1年間を通して総合学習全体テーマ「みんなのやりたいを応援してくれる持続可能な町」の一部として実施しました。

総合学習は先ほどのテーマを「森林」「福祉」「多文化共生」の3つに分けて探究学習をし、最後は町議会の議場で町長や教育長へ学習の成果を発表します。

まずは7月に事前学習としてクラス全体で「森林の持つ多面的機能について」を学びました。

はじめにこども園から小学校5年生までの森林環境教育の写真を見ながらふりかえり、今まで学習した内容を思い出します。

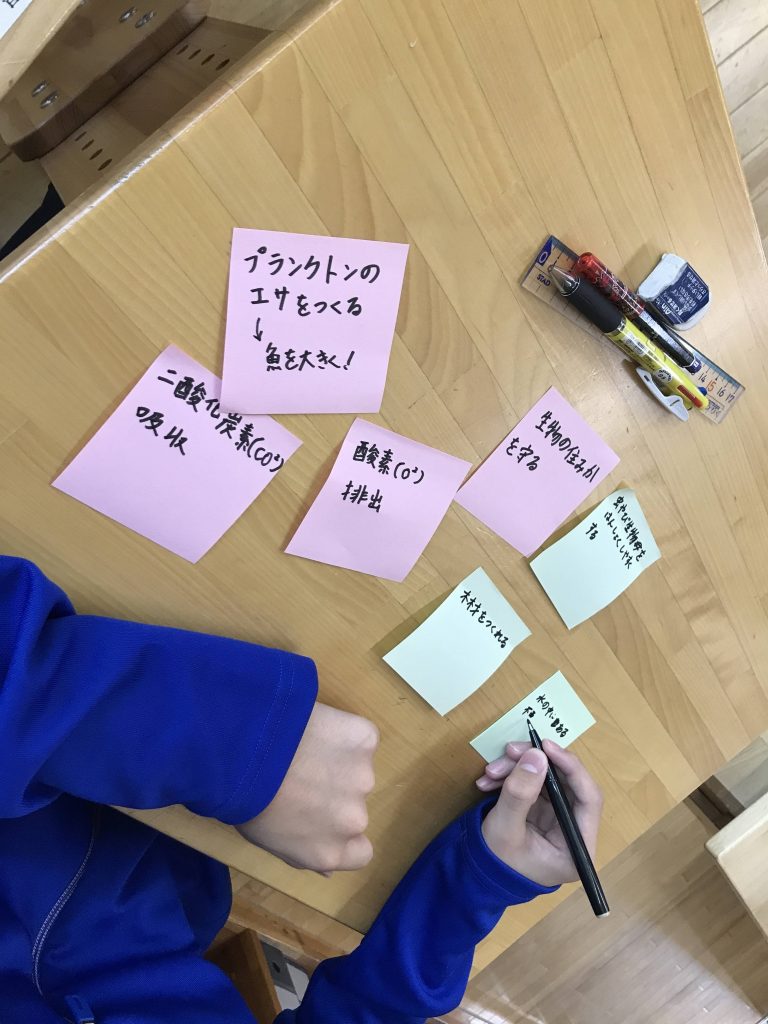

次に班ごとに森の役割や森が持つ機能について考え、付箋に書き出して発表・共有してもらいます。

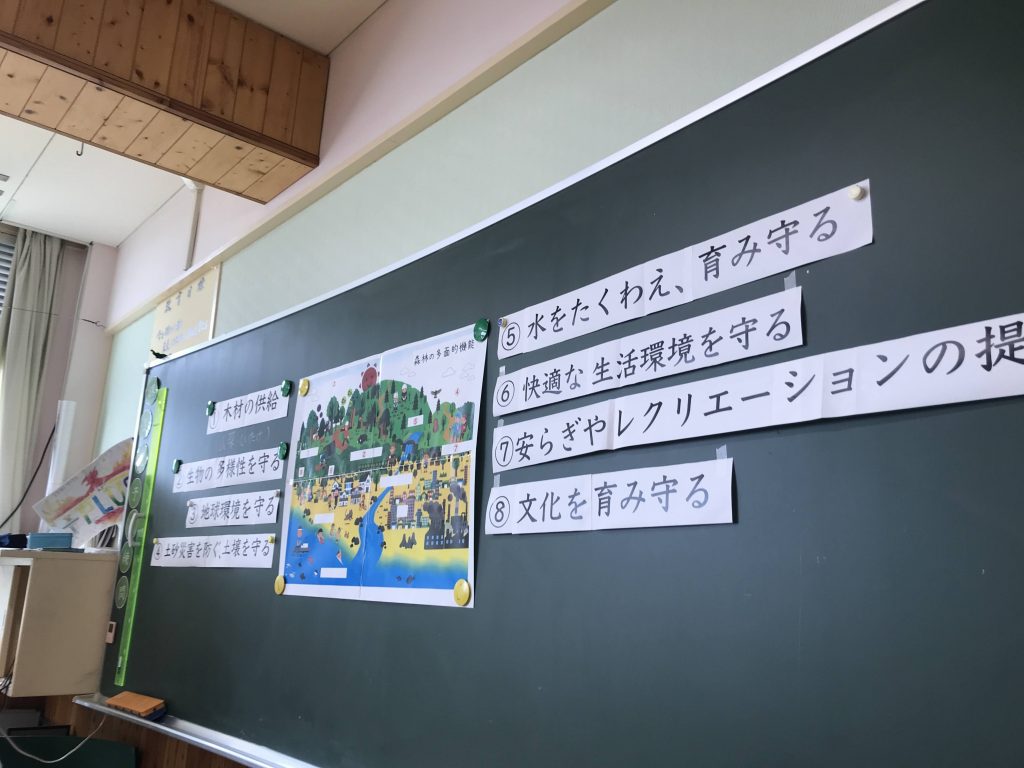

森林の多面的機能(8つの機能)について説明をし、

先ほど書き出した項目がどの機能に当てはまるか分類します。

最後は下川町では具体的にどのような取組みをしているか事例を考えて発表してもらいました。

このあと「福祉」「多文化共生」という別のテーマについても学習をし、どのテーマを探究していくか選択、チームに分かれて2月の議場発表に向けて学習を進めていきます。

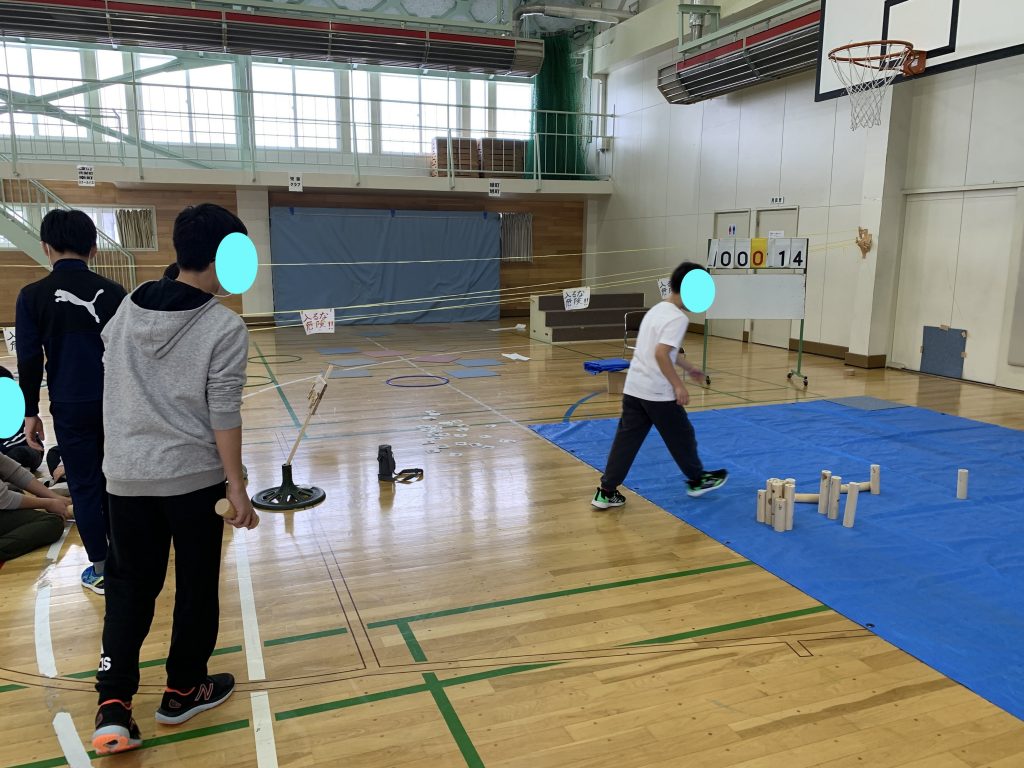

森林チームは「下川の森林の良さを知ってもらいたい」「森林をもっと楽しく学んでもらいたい」という思いを伝えるために、さらに、ボッチャ、木工体験、モルックの3グループに分かれて活動しました。

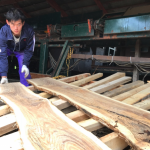

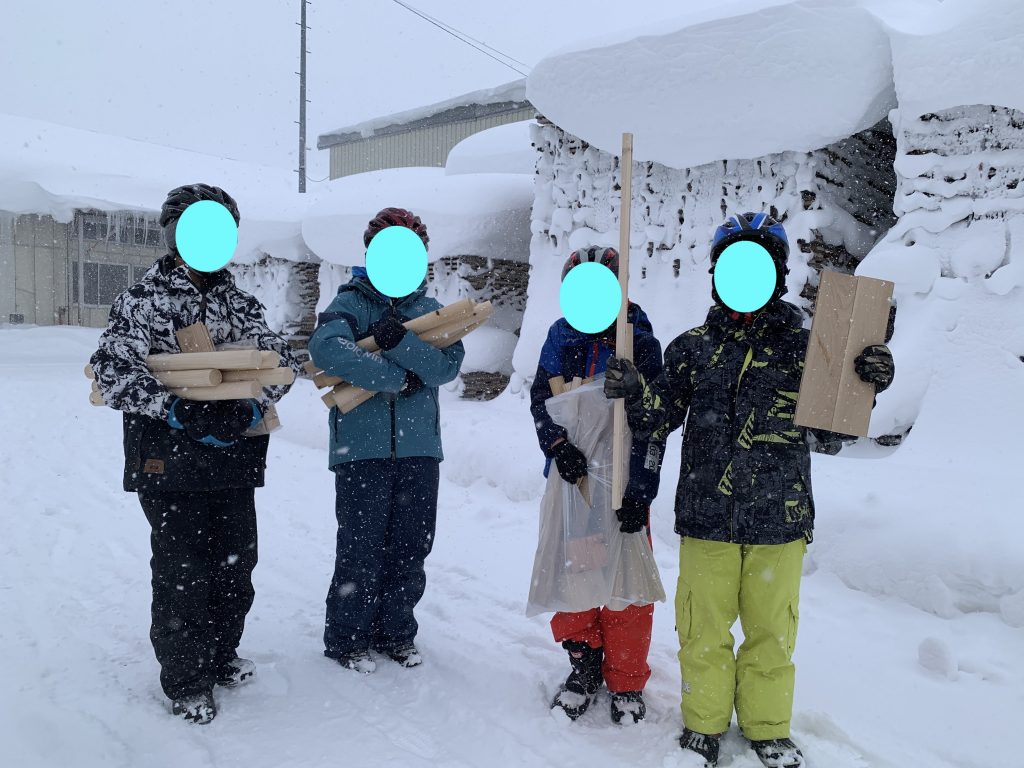

ボッチャやモルック、木工体験に必要な素材は下川町内の木材加工所から出る廃材をいただいてきました。

いただいてきた端材を使って、必要なものは自分たちで一から作りました。

企画・作成したものは学校内で1〜5年生に成果発表会をして、その結果を受けてから議場発表に臨みました。

ボッチャとモルックは、ルールを自分たちで考えて、遊びながら森林について知ってもらえるように工夫しています。

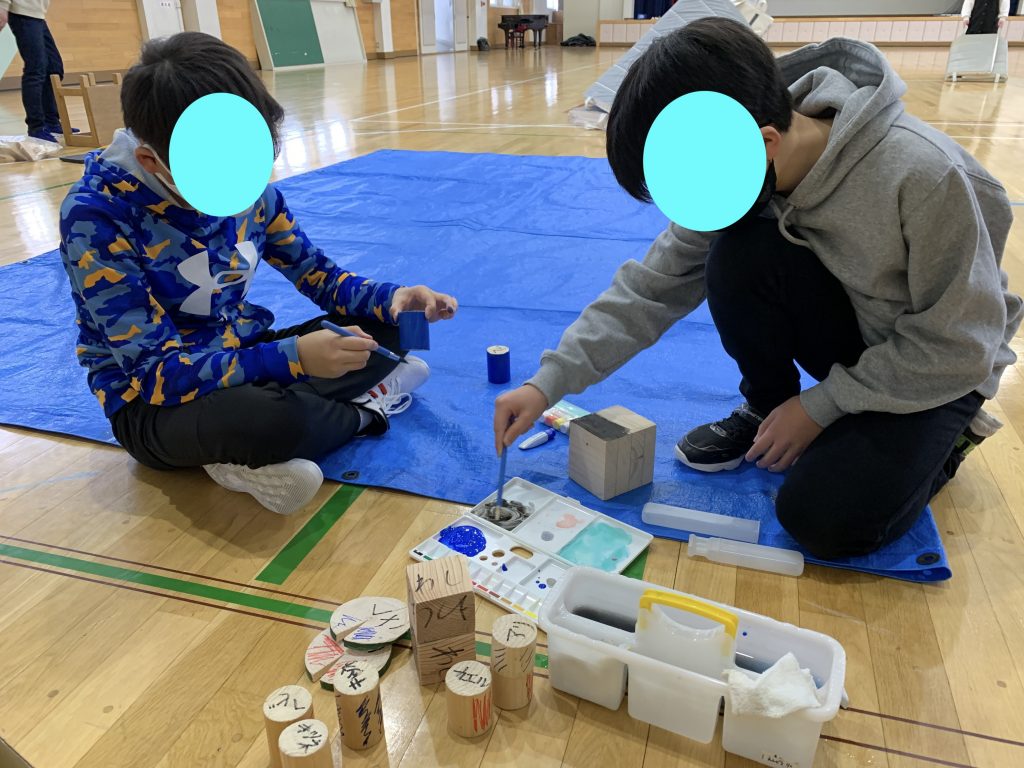

木工体験は端材を使って、自由に木工を楽しんでもらいます。

なぜ森林をテーマにしたのか、自分たちの思いを伝えるためにどんなことをしたのか、などをパワーポイントにまとめて発表しました。

成果発表会では体験してもらった人に楽しんでもらえたそうです。これから森林についてのクイズなどを考えて、遊びながら森林についてもっと学んでもらいたいとのことでした。

また、制作したボッチャやモルックはみんなに楽しんでもらいたいので、みくわが丘に置いてほしいという要望がありました。

(もちろん喜んでお引き受けしますよ!)

今回の森林環境教育では、下川の森林は宝物だということが子どもたちの心の中に根付いていると感じました。

また、みんなが大切に思っている下川の森林がいつまでも残ってほしいなと思いました。

(ながお)